|

Une

fois l’Empire colonial effondré, que

devient la petite île ? Veut-elle s’en retourner

à son passé glorieux

mais confisqué et veut-elle enfler ses mythes pour les

vendre à l'encan ?

|

Chute

de la Maison Corse et travail de deuil

1962

et la fin de la guerre d’Algérie

marquent la fin de l’Empire corse.

De ce moment, l’île redevient une

petite île, son horizon se rétrécit.

L’heure des bilans sonne et l’absence de

facteur intrinsèque de développement se manifeste

sans que les revenus de

substitution aient la possibilité de compenser le retard de

l’île par rapport

aux autres provinces françaises. Cela ressemble plus

à une terre à l’abandon

qu’à une terre à exploiter

d’autant que le déficit démographique

est indéniable

alors même que le repeuplement de

l’après 1962 s’effectue sans

revivification

de l’espace rural, perçu comme l’espace

traditionnel de la véritable Corse.

L’intérieur ne se repeuple pas, le littoral

s’urbanise et se dote d’une population

urbaine diversifiée ou d’installations que

certains qualifient de

latifundiaires en faisant ainsi un contresens, alors qu’il

s’agit d’exploitations

intensives à la productivité agricole accrue par

la mécanisation que la plaine

permet, au rebours des exploitations maraîchères

de montagne. Sont installés

sur ces terres inexploitées jusqu’alors, des

ouvriers agricoles emmenés par les

rapatriés d’Algérie, et

voilà une population éminemment

allogène, installée sur

des terres dont on estime que les Corses sont spoliés.

Si la

colonisation de peuplement chère à nos modernes

corsistes fait référence à

cette population d’ouvriers agricoles, elle se colore

d’une teinte autant

raciste que xénophobe. Si elle renvoie aux

Français, rapatriés ou venant du

continent, elle s’égare dans une

interprétation tendancieuse des mouvements

démographiques en jetant pêle-mêle dans

cette catégorie des fonctionnaires

continentaux en poste pour quelques années seulement, et

connaissant un fort

taux de rotation des affectations, des conjoints de Corses (quel

degré

d’ethnicité corse faut-il retenir

s’agissant des enfants des couples

mixtes ?), les rapatriés d’Afrique du Nord enfin.

Mais loin d’être un

peuplement, il vaudrait mieux parler d’un peuplement de

substitution à

l’accroissement naturel et c’est moins les autres

qui arrivent que les Corses

qui ne reviennent pas hormis ceux des Colonies.

Pour

en finir avec cette notion de colonie de peuplement, notons ces

quelques

vérités. En Corse comme sur le Continent, on

observe beaucoup de mariages

mixtes qui sont chose rare et mal vue dans les

colonies du

monde réel. Le mouvement naturel affectant

l’île depuis deux siècles était celui

d’un relatif dynamisme démographique

jusqu’à la crise agricole de la fin du

XIXè siècle, comme partout ailleurs, mais la

saignée de la première guerre

mondiale accentuée par la participation à l’aventure coloniale

renforce le renversement de

tendance. La remontée des années soixante est

certes due à un mouvement

migratoire mais, passé le choc du retour des

Français d’Algérie dont certains

sont aussi des Corses, aucune autre tendance au retour des Corses dans

l’île ne se

manifeste, les conditions d’une attraction

économique positive étant

obérées

par l’acharnement des Corses eux-mêmes à

rendre l’île inintéressante (on

n’attire

pas les mouches avec du plastic). Loin d’être une

dernière colonie de la

France, la Corse partage tout simplement le sort commun des

régions

d’agriculture insuffisamment productive, notamment en zone de

montagne mais sans

le ressort touristique des sports d’hiver ou de la

micro-industrie de pointe,

dans leur lente insertion

dans un ensemble économique plus vaste, celui de

l’Etat-nation. A maints

égards, le sort d’un département comme

celui de

l’Aveyron est très semblable.

On y observe comme en Corse l’interruption de productions

locales, la fermeture

progressive des exploitations minières et la

prépondérance des petites

entreprises. Cette situation est aggravée par

l’étroitesse du marché

interne ; de tout cela s’en suit l’exode

des

populations vers les centres

dynamiques d’activité industrielle et tertiaire

avec son

corollaire, l’érosion

de la spécificité régionale et

l’adoption

d’un modèle fédérateur

consumériste,

au niveau national (et plus tard au niveau européen, voire

mondial). La Corse

manifeste son ressentiment mais se trompe de cible, derrière

la

France c’est

bien d’une uniformisation mondiale qu’il

s’agit.

Ce

discours sur la colonisation de la Corse, ou la colonisation de

peuplement,

n’est même pas nouveau ; il reprend le

discours ethniciste des muvristes

en les habillant des oripeaux tiers-mondistes, qui seuls permettent de

suivre

les mêmes chemins de traverses que

l’irrédentisme culturel, après son

suicide

politique pendant l’occupation italienne.

Les

commentateurs et parfois les hommes politiques ne restent pas

insensibles à ce

thème de la singularité de

l’île, alors même que tout ce que nous

venons de

voir jusqu’à présent va dans le sens

d’une singulière absence de

singularité.

Ici ou là, on accepte d’une certaine

manière d’accuser un deus

ex-machina qui aurait émasculé la

société corse. Là se

situerait le statut colonial de

l’île. La Corse serait comparable à une

colonie parce qu’elle n’a pu accéder

à

l’Etre-Nation par la faute des Autres, ce qui explique un

retard économique qui

la distinguerait des autres régions à priori

comparables. Le diagnostic est

loin d’être nouveau mais il est faussé

et il est dommage que là comme ailleurs

le discours passe sans qu’on daigne le redresser.

L’assoupissement de

l’île pendant

l’après-guerre

A

l’heure où les autres provinces se reconstruisent,

la Corse semble entrer dans

une longue période d’assoupissement ; il

est vrai que l’immédiat

après-guerre connaît le déclin

démographique le plus prononcé depuis deux

siècles. Avec 145000 habitants, sa densité la

situe en queue des régions

françaises, même si, malgré ce qui se

dit ici ou là, elle n’a jamais

été une

région dense. Le dépeuplement s’inscrit

dans une perspective longue qui touche

d’autres régions dans le cadre d’un

élargissement des économies-monde pour retenir

les catégories de Fernand Braudel, où la Corse de

situe dans le premier cercle

de la périphérie. Mais loin

d’être le premier cercle de l’Enfer,

celui de la

périphérie coloniale, son positionnement assimile

l’île au dernier cercle du

Paradis, celui des régions métropolitaines,

rurales et montagneuses, à quoi

l’insularité impose une contrainte de plus.

Reprenons le fil de

l’Histoire.

Jusqu’à la fin du XIXe siècle, la

Corse, c’est un truisme de le dire, est une

société paysanne, une

société close dont les seules perspectives de

développement sont à trouver hors

d’elle-même ; en effet, les ressources

autochtones sont les activités agro-pastorales, sachant que

l’activité

industrielle a connu un développement erratique

contrecarré par la faiblesse et

parfois la mauvaise qualité des ressources, en tout cas

l’impossibilité de son

adaptation au progrès technique et aux exigences de

rendement (rappelez-vous

l’aventure des forges insulaires). Comme dans les autres

régions rurales

françaises, la crise agricole du tournant du

siècle bouleverse le milieu

socio-économique de l’île.

L’appel de l’extérieur (fonction

publique française,

armée coloniale, industries du continent dans une moindre

mesure) bat son

plein, en conséquence, l’émigration

augmente considérablement, ce qui a pour

effet de surmonter les effets de la crise, sans doute mieux que dans

d’autres

régions, en répondant aux attentes de promotion

sociale et d’intégration des

Corses à un niveau qui pourrait faire des envieux ailleurs.

La contrepartie ne peut

étonner ; cela se traduit par le sous-peuplement,

et la destruction

presque complète de l’économie locale

traditionnelle bien avant les effets de

la première guerre mondiale et la ponction sur la population

masculine. C’est

d’ailleurs la déprise agricole qui fausse la

perspective en faisant imputer à

la Grande Guerre la chute démographique et ses implications

multiples alors que

cette baisse débute dès 1890. Par un renversement

de raisonnement, on en déduit

que, oui, vraiment la Corse a payé plus cher que les autres

régions,

d’ailleurs, voyez combien sa population a baissé.

La comparaison avec la

Sardaigne joue alors à plein : et de comparer les

effets de

« l’occupation

française » à la situation

plus dynamique de la

voisine du sud, en faisant l’impasse sur les conditions

spécifiques aux deux

îles ! Là encore, ce thème est

un lointain écho aux thèses muvristes qui

dénonçaient l’action de la matrigna

(marâtre France) comme étant responsable de tous

les maux et qui exaltaient la

politique italienne de Mussolini en Sardaigne et en… Albanie.

Quant à prétendre qu’avant

l’entrée de

la Corse dans le giron français, la

Corse était une des régions les plus denses

d’Europe c’est un pur

mensonge : avant la guerre de Trente ans, l’Alsace

était quatre fois plus

dense, de même, le Nord ou le lyonnais, des

régions qui,

effectivement, seront

au rendez-vous de la révolution industrielle et du

développement économique un

siècle après. Si, en revanche, on se limite aux

îles méditerranéennes, la

situation Corse est loin d’être

significative : la

Sicile est l’île la

plus dense depuis longtemps, quant à la Sardaigne, souvent

prise

comme

référence, sa densité ne

décolle vraiment

qu’au début du vingtième

siècle, le

décrochage Corse se produisant à ce moment, soit

après cent trente années de

présence française. Opposer la

présence italienne

à la présence française sous

le seul angle de la densité est un raccourci qui me semble

particulièrement…court !

En fait, on l’a compris,

la

population s’en va, elle ne meurt pas. En effet, le solde

naturel est encore

positif jusqu’au milieu du XXè siècle,

même si ce n’est plus avec la même

ampleur qu’auparavant en raison de la chute de la

natalité. De ce point de vue,

la Corse suit le mouvement général que

connaît le Continent., dans ces régions

fort comparables que sont les Cévennes, les Alpes du Sud

(pensons aux

Barcelonnettes partis au Mexique), le Rouergue ou la Bretagne.

C’est bien le

solde migratoire fortement négatif qui est en cause. Le

mouvement est d’autant

plus intense qu’il est organisé, pour les emplois

qui ont la préférence des

Corses, comme, à la même époque pour

d’autres régions du Continent où

l’entr’aide fonctionne admirablement .

Ce qui est peut-être typique de l’île est

la mobilisation sans précédent des

réseaux politiques pour échanger emplois contre

bulletins de vote. Ce sont les

notables qui se sont fabriqué un rôle de

médiation avec l’État et les

administrations publiques, en apportant ainsi aux pouvoirs publics les

ressources en hommes que leur clientèle peut offrir, et le

système fonctionne

parce que depuis des décennies, tout au long du

XIXè siècle, les Corses ont

pratiqué l’entrisme dans la fonction publique,

à tous les niveaux et jusqu’aux

plus élevés dans la hiérarchie.

L’accès aux ressources pour la population

locale est donc extérieur ; ces ressources qui font

vivre la famille, la

phratrie et le village, ce sont les emplois bien sûr, mais ce

sont aussi les

subventions. Ces « services », et en particulier,

la gestion des canaux de

l’émigration, sont monopolisés par les

acteurs politiques, pour lesquels

l’assise politique locale dépend de leur

capacité à fournir ces ressources, à

être donc crédibles. Le système se

« professionnalise »

très vite et

n’a jamais eu d’équivalent dans

l’histoire de l’île, puisque celle-ci au

temps

de l’occupation génoise, ne se voyait pas proposer

les mêmes facilités d’accès

aux emplois et aux responsabilités. Ce fut

d’ailleurs l’erreur de Gênes de

tenir les Corses à l’écart des

carrières, poussant les notables à

d’incessantes

guerres de territoires, de partage de clientèle pour des

ressources maigres. Ce

fut l’habileté de la France de faire table ouverte

dès le début, se donnant ainsi

un fort taux de crédibilité.

Très rapidement,

dès le second

Empire, mais avec une accélération notable lors

de la conquête des pouvoirs

locaux par les notables républicains à la fin du

XIXè siècle,

les réseaux d’influence

se constituent en

structures hiérarchisées mettant en relation les

représentants « qui

comptent » à chaque niveaux du territoire

(maires, conseillers généraux,

notabilités locales) et animées par des

« chefs de parti », notables régionaux

souvent parlementaires, et donc capables d’agir au sein de

l’État. Soyons net,

ce que nous ne cessons de nommer « clans » ne sont

rien d’autre que ces réseaux

qui sont, ne nous cachons rien, assez répandus dans les

régions rurales

françaises durant cette période

d’apprentissage de la démocratie. En Corse,

cette phase de démocratie clientéliste dure plus

longtemps qu’ailleurs, voilà

tout.

Le lendemain

de la seconde guerre mondiale sonne le glas de la colonisation, et le

début du

rétrécissement de l’île, qui

voit inexorablement ses ressources externes

diminuer avec la rétraction des emplois dans

l’administration et l’armée

coloniale.

Dans le

même temps, les élites locales

doivent passer la crise de l’après-guerre, et

même si l’épuration fut

modérée,

le cantonnement du pouvoir du parti communiste,

auréolé du prestige dû à son

rôle de leader dans la Résistance, mobilise les

énergies pendant la phase de

reconstruction de la Droite insulaire. Dans la

décennie qui suit le second conflit mondial, alors

même qu’un premier pan

d’Empire s’écroule avec la fin du

protectorat sur la péninsule indochinoise, et

que les premiers retours ont lieu, l’île dort,

rêvant de son économie agropastorale

traditionnelle, mais moribonde et sans avenir, tandis que les Corses ne

s’intéressent pas aux plaines du littoral dont la

démoustication avait pourtant

été faite par l’intendance

américaine pendant le conflit. Les surfaces

cultivées sont ainsi passées de 36 % en 1913

à

5,3 % en 1967 ! L’industrie liée

à l’activité agricole, plus active au

XIXe siècle que l’industrie

métallurgique ou de seconde transformation, avec

des fabriques de savon, de tabac, des verreries, des tanneries, des

moulins à

huile , des distilleries, était quasiment

éteinte, vaincue par la concurrence.

L’ère des

soupçons

La

situation évolue à la fin des années

cinquante, grâce aux politiques

d’aménagement et de développement que

l’Etat décide de lancer, après une

longue

période d’indifférence qui suit la

chute du Second Empire. A cette époque, en

effet, la IIIè République allait

littéralement partir à la conquête de

l’île de

Corse, terre bonapartiste qu’il convient

d’encadrer, et l’effort allait porter

sur la mise en place des relais administratifs territoriaux de

l’État, qui

représentaient dès lors l’essentiel des

ressources en emplois, emplois obtenus

bien évidemment d’autant plus facilement que

l’on est du bon côté.

Toute

cette période jusqu’à tard dans le

siècle suivent, à la fin des années

cinquante, est illustrée par le double langage des groupes

dirigeants locaux

qui sont tout à la fois pourvoyeurs d’emplois

à l’extérieur de

l’île et

contempteurs du système sur l’air du

thème de la « Corse abandonnée

». En

réponse aux demandes pressantes d’aides pour

compenser le handicap de

l’insularité et le retard de

l’île, demandes déjà

exprimées avant-guerre, le

Programme d’action régional de la Corse est

adopté en 1957, en faisant reposer

le moteur du développement sur deux secteurs,

considérés comme les deux atouts

naturels de l’île, le tourisme et la

rénovation de certains secteurs agricoles. La Somivac,

chargée de l’aménagement agricole, et

la

SETCO en charge du tourisme sont créées sous le

statut juridique de société

d’économie mixte, le tout accompagné de

quelques travaux d’amélioration des

infrastructures. La

réponse de l’Etat se

produit tout naturellement en conformité avec le mode de

relation de l’île avec

le Continent, à savoir une logique

d’économie publique, mais ce choix a pour

conséquence de conforter les populations dans un

rôle passif, où l’attentisme a

pour corollaire l’espérance de mannes pour

lesquelles les Corses ne développent

guère de volonté d’entreprendre. Leurs

représentants politiques continuent de gérer

leurs réseaux d’influence

traditionnels en abandonnant aux fonctionnaires de

l’État la responsabilité des

projets de modernisation, et ne montent sur scène que

lorsque des associations,

des représentants syndicaux ou des groupes

d’intérêts locaux pointent le bout

du nez, en risquant par là même de leur ravir le

monopole du dialogue avec

l’Etat.

Que se passe-t-il pendant la décennie

des

années Cinquante ? Les plaines littorales ont

été assainies par les

troupes américaines, les conditions d’exploitation

sont donc désormais bonnes,

et pourtant rien ne bouge. Les mutations de

propriétés, à cette époque,

ne

montrent aucun mouvement de descente vers les terrains agricoles de la

côte,

hormis le mouvement de long terme de descente vers les piaghje.

Où en situer les

responsabilités ? Sans doute,

ces politiques de développement suscitent des demandes de

participation qui

restent pour l’essentiel insatisfaites mais on est loin

d’une mobilisation des

Corses en faveur du développement agricole de

l’île. Les demandes restent

exceptionnelles et les dossiers sont mal défendus autant que

mal instruits.

Du

côté du

développement du tourisme, cette activité,

à en juger par l’orientation du Plan

d’Action régionale de 1957, qui prônait

une politique intensive, s’est orientée

à travers la SETCO vers le déploiement

d’une infrastructure hôtelière et de

villages de vacance, plus que vers l’agritourisme ou tout

autre formule plus

respectueuse du caractère authentique de

l’île qu’on souligne à

longueur de

rapport, à commencer par celui du Hudson Institute

d’inénarrable mémoire. Il

est vrai que la Corse a attiré dès le XIXe

siècle de nombreux voyageurs de

marque tels des écrivains comme Flaubert,

Mérimée, Maupassant, Balzac, Alphonse

Daudet, Joseph Conrad, Julien Gracq, ou des souverains comme

Édouard VII

d’Angleterre et l’impératrice Sissi,

à tel point qu’un syndicat d’initiative

était inauguré dès 1877. Mais si une

ville comme Ajaccio fut lieu de

villégiature hivernal ou Bocognano lieu de

fraîcheur estival, apprécié des

Anglais, sans compter la vogue des bains de Guagno, la Corse

n’eut pas le même

destin que la Côte d’Azur ou la Riviera et,

après guerre, elle souffrait d’un

déficit en équipement tel que la

capacité en lits ne permettait d’accueillir

dans les années Soixante que 500 000

résidents soit un gros doublement

de la population de l’île.

L’expérience

de la SETCO fut un semi échec en ce qu’elle se

cantonna

à accompagner la

construction de trois établissements mais cela servit de

relais

pour des

opérations immobilières privées. Les

travaux

d’infrastructure furent supportés

par l’État et les collectivités

locales, sans

garantie de conservation du

patrimoine naturel, et sans désenclavement de

l’intérieur de l’île, mais

bien

au contraire en provoquant une accélération de la

dichotomie de développement

entre les pièves de l’intérieur et

celles du

littoral. Les ensembles

touristiques en question, qui ne se développèrent

qu’à la fin des années

Soixante, ne profitèrent pas aux Corses, hormis quelques

emplois

saisonniers,

et demeuraient sans effet sur le développement de

débouchés pour l’agriculture

locale (le ravitaillement est importé). A travers les

critiques

de

« baléarisation »,

largement

partagées à l’intérieur de

l’île, c’est

la perte de soi qui est dénoncée, la

confrontation avec

un monde moderne

uniformisateur et peu respectueux des terroirs qui est

redoutée.

Si les

protestations rejoignaient les préoccupations

écologiques

des années

soixante-dix, le tourisme diffus et respectueux de

l’environnement mit du temps

à s’imposer, et il ne le fait qu’au

travers

d’institutions, plus qu’au travers

d’initiatives, comme d’habitude dans

l’île.

Ainsi, peut-on citer la création,

en 1971, du Parc Régional Naturel, comprenant 150 000

hectares

de terres ainsi

que la réserve marine de Scandola. Tout cela, encore

aujourd’hui, reste bien

timide, car si des chemins de randonnée furent

créés en nombre, le

maillage de

l’agritourisme (le système

des gîtes) reste très

en-deçà de ce qui est pratiqué dans

d’autres régions, il

suffit d’essayer de louer un gîte rural dans

l’intérieur de l’île en

pré-saison, pour s’en convaincre.

Aujourd’hui, deux millions de visiteurs permettent

d’espérer de dégager un PIB

de 300 millions d’euros en 2004, soit 10 % de la valeur

ajoutée totale de l’île

(et 12 % de l’emploi en haute saison).

Le tout

tourisme n’est pas la seule et unique réponse, et

c’est contre une réponse

prônant la bi-activité (tourisme et agriculture

intensive) que l’opinion corse

(et pas seulement les autonomistes) se raidit. Dans le

passé, où l’option ethno-nationaliste

ne faussait pas le débat, la volonté de

défendre le patrimoine ancestral a

groupé les énergies contre des projets

malencontreux comme le projet de centre

d’expérimentation nucléaire

d’Argentella en Balagne, ou des pratiques

insultantes comme le déversement en mer

tyrrhénienne des déchets chimiques

d’une usine de la Montedison, entreprise italienne prenant la

Corse pour une

poubelle ! Les premières actions

d’éclat datent de ce moment, en 1970.

Si les

errements du tourisme égratigna la conscience corse, si la

légèreté des projets

nucléaires ou les pratiques chimiques de tel ou tel eurent

le don d’exaspérer

tous les insulaires, du côté du discours

« corsiste », rien ne

vînt

renforcer autant le mythe de la colonisation intérieure que

les pratiques de la

SOMIVAC à l’occasion du retour des

Rapatriés d’Algérie. Pourtant

l’intention était bonne (mais

l’Enfer…

n’est-ce-pas ?), qui était de promouvoir

un mouvement de modernisation

économique conforme à l’esprit du

traité de Rome en donnant les moyens de revitaliser

l’agriculture avec un programme décennal de

rénovation des infrastructures, de

défrichement et d’irrigation. L’arrivée

des rapatriés

dotés d’expérience professionnelle et

de capitaux va se révéler être un

détonateur lorsque des aides accompagnées

d’un moratoire sur les dettes leur furent

attribuées, notamment s’agissant de lotissements

de la plaine orientale

originellement destinés aux Corses.

Qu’il

nous soit permis de faire

ici un bref aperçu de l’incompréhension

des enjeux

à la fin des années

cinquante et au début des années soixante. En

1957,

près de 20000 ha furent

récupérés en plaine orientale qui vont

faire

l’objet de travaux d’envergure par

la mise en place d’infrastructures,

d’électrification, de traçage de

chemins

ruraux par les collectivités locales tandis que la SOMIVAC

prenait à sa charge

l’irrigation, l’assainissement et le

défrichement,

les subventions couvrant les

deux tiers des coûts engagés. Contrairement

à ce

qui a été dit et écrit, les

lots n’étaient nullement

réservés aux

rapatriés et les insulaires auraient pu y

trouver leur place s’ils s’étaient

manifestés

avec un peu plus de

détermination. Or sur les 3300 premiers hectares de terrains

conquis sur le

maquis peu furent préemptés par les locaux qui ne

croyaient pas à la réussite

de l’opération ou qui manquaient et de capitaux et

d’expérience technique.

Néanmoins avec le temps certains insulaires

commencèrent

à se mettre sur les

rangs. A Ghisonaccia, les lots attribués revinrent

à 43

insulaires et 22 Corses

rapatriés pour 36 rapatriés non Corses. Le

mouvement

enfin lancé, de nombreuses

propriétés tombées en

déshérence

furent récupérées sur le maquis, en

plaine ou

sur le piémont. Par ailleurs de nombreux Corses

trouvèrent très opportun de se

débarrasser des

propriétés en indivis pour

des baux de longue durée dans diverses pièves,

ainsi à Porto-Vecchio mais aussi

sur l’autre versant de l'île, à Sartène, par

exemple. Sur ces nouveaux territoires, les

rapatriés furent les premiers défricheurs sans

attendre l’aide de la SOMIVAC.

C’est alors que plusieurs centaines d’insulaires

commencèrent à déposer des

dossiers, souvent avec succès, provoquant l’afflux

de capitaux urbains (BTP,

commerce, professions libérales) vers les

campagnes : on est loin

effectivement de l’attribution de bonnes terres à

des agriculteurs corses, et

une grande part de leur éviction du marché

rentable de l’agriculture intensive

tient autant à l’entrée sur le

marché foncier de familles corses urbaines qu’au

traitement de faveur dont auraient

bénéficié les rapatriés,

traitement dont on

a pu mesurer les limites. Ainsi, une frange importante de la population

rate le

coche du développement agricole.

Malgré

tout, le niveau de vie s’élève mais

reste un

phénomène urbain plus lié, au

régime d’économie assistée,

le

développement économique réel de

l’agriculture

intensive restant une affaire étrangère

à la

population autochtone.

L’agriculture décline encore : en

près de

vingt ans, de 1957, année de

lancement du Plan à 1975, année des

événements d’Aléria, le nombre des

exploitations est presque

divisée par deux (de 12 280 à environ

7 000). Nous ne reviendrons pas sur

des événements largement connus depuis Aleria

à propos du scandale du vin, à

savoir la pratique de la chaptalisation à outrance

par

des viticulteurs pieds-noirs, ni sur l’occupation de la cave

Depeille et le

drame qui s’en suivit. Il suffit de savoir que si cet

événement donna un coup

d’accélérateur à la mouvance

autonomiste, l’attention désormais

portée sur la

petite île n’amena pas

d’amélioration qualitative dans le

développement économique

qui reste aléatoire. Depuis longtemps,

la modernisation de la Corse a été le fait

d’un modèle de régulation dans

lequel l’État joue un rôle central : les

pouvoirs publics y assurent une part

majeure des revenus et de l’emploi ; l’essentiel

des activités économiques et

sociales y est, directement ou non, subventionnée. Dans un

tel contexte,

l’accès aux ressources sociales dépend

de l’insertion dans les réseaux du

pouvoir politico-administratif local. Les accusations de colonialisme

intérieur que nous allons

explorer s’appuient sur ces errements mais la suite, et

jusqu’à aujourd’hui,

montre que les

raisons de la crise sont

plus banales. Oui, vraiment banales, et où les Corses avant

les autres, ont leur

part de responsabilité.

La trahison des Pieds-Noirs, le

réveil

corse et le retournement du discours

Dans

les années cinquante, la prise de conscience des

difficultés économiques

s’effectue à l’occasion des menaces sur

la pérennité des liaisons ferroviaires,

et donc le maintien d’un service public. La question

foncière ne mobilise

toujours pas réellement et l’on s’en

tient à des protestations

d’intérêts

économiques et sociaux. En 1963, la création

à Paris de l’Union Corse -

l’Avenir présente un aspect plus politique, de

tendance socialisante. Le 1er

congrès de l’union des étudiants corses

(qui ratisse large, des bonapartistes

aux communistes !) propose un programme

régionaliste. L’année suivante, le

“Comité d’Etude et de Défense

des Intérêts de la Corse” (CEDIC) dont

l’un des

co-fondateurs est Max Siméoni, a pour ambition

d’obtenir un statut fiscal

dérogatoire pour compenser

l’insularité ; en 1966, l’Union

Corse et le

CEDIC fusionnent en un “Front Régionaliste

Corse” (FRC) d’inspiration

socialiste, mais le CEDIC demeure comme entité autonome en

raison de

divergences substantielles, ce qui finit par aboutir à la

création de l’Action

Régionaliste Corse (ARC) en 1967, qui maintient

l’exigence d’un statut

particulier (insularité et préservation de

l’identité corse).

L’arrivée

des Pieds-Noirs, on le sait, a été

l’événement qui a provoqué

la

cristallisation des revendications vers plus d’autonomie et

de préservation de

l’identité, et non plus seulement une

défense régionale des

intérêts

économiques et sociaux. L’installation des

rapatriés d’Afrique du Nord se

manifeste massivement en 1962 avec l’indépendance

de l’Algérie mais, dès 1957,

des colons avaient acheté des terres, et jusqu’en

1965 on dénombre 17 500

arrivants, soit environ 10 % de la population de

l’île. Contrairement à ce

qu’on croît souvent, l’accueil ne fut pas

hostile et est plutôt vécu comme un

retour des fils (25 % des arrivants portent un nom corse et la plupart

de ces

Corses sont nés dans l’île). A

l’époque, ces arrivants ne sont pas

perçus comme

des allogènes mais c’est le flux croissant et le

fait de pouvoir louer ou

acheter les lots réservés de la plaine orientale

et les mises en valeur

financées par la SOMIVAC qui provoquent la

méfiance et bientôt la rancœur. En

outre, ces Pieds-Noirs, à peine chassés

d’Algérie, ont l’outrecuidance de

réussir là où les Corses

n’ont pas essayé. Le “miracle de la

Mitidja corse”

suscite le rejet et le bon accueil du début laisse place au

soupçon de la

“colonie de peuplement” ou du colonialisme

intérieur. Cette appréciation est

d’autant plus renforcée que d’aucuns

s’aperçoivent que certains avaient

déjà

pris pied sur l’île bien avant l’indépendance

algérienne qu’ils sont donc

soupçonnés d’avoir anticipée. Les partisans

de l’Algérie Française,

militants OAS en tête, de retour dans

l’île, vont découvrir que, non seulement

ils ont été trahis par la France avec le

« lâchage » de

l’Algérie,

mais que les Pieds-Noirs pour lesquels ils

s’étaient battus ne croyaient pas

eux-mêmes à la Grande France. Dès lors,

les intellectuels « Algérie

Française » vont retourner contre la

France le discours du FLN algérien

qu’ils connaissent bien pour l’avoir combattu. Et,

de fait, dès 1965, on

dénombre treize attentats, trois ans plus tard, 35

attentats. En 1968, apparaît

« Corse libre »

première organisation à

se réclamer publiquement de

l’indépendance. Dans les années

Soixante-dix, les mouvements corsistes se radicalisent,

après le

scandale des

boues rouges (les déversements de produits chimiques de la

Montedison), tandis

que plusieurs mouvements sont créés sur une ligne

plus

nettement

indépendantiste que celle de l’ARC ou

même du FRC,

tels le “Front Paysan Corse

de Libération” dans le sud qui exige

l’expulsion des

« colons » de la

plaine orientale, la corsisation des emplois publics et

l’enseignement

obligatoire du corse dès l’école

primaire.

C’est cette organisation qui

inaugure les « nuits bleues » le

3 janvier 1974.

En février 1974, le

“Parti Corse pour le Socialisme” (PCS)

apparaît sur

la scène politique et prône

ouvertement l’indépendance en proposant de

créer

une plateforme commune

d’action à travers un “Front de

Libération

Nationale” où la référence

à

l’Algérie est transparente. Un

troisième groupe,

“Ghjustizia Paolina” entre en

lice de façon spectaculaire avec le plasticage le 22 mars

1974

d’une caravelle

d’Air Inter sur l’aéroport de Bastia. Le

nombre des

attentats double tous les

ans entre 1973 et 1975. L’ARC dont l’action

réformiste est sévèrement

critiquée

radicalise ses positions en dénonçant la fraude

des

viticulteurs pieds-noirs et

lance un commando sur Aleria. La suite est connue et, en 1976, le FLNC

se

constitue autour du PCS, du Front Paysan Corse de Libération

et

de Ghjustizia

Paolina.

Sur

le plan idéologique, le ressentiment contre

l’invasion pied-noire se transforme

en une critique du colonialisme intérieur, et prend

l’Algérie comme référence

parce que les acteurs de la pièce sont les mêmes

qu’en Algérie : les

vilains pieds-noirs d’un côté, et les

OAS reconvertis dans la lutte de

libération nationale de l’autre, un peu

à la manière des cadres FLN qui avaient

fait leurs classes dans l’armée

française, notamment pendant le conflit

indochinois. Mais comparaison n’est pas raison et le mythe

colonial demande à

être visité.

La Corse est-elle pour autant une

colonie ou

seulement une région à la

traîne ?

L’accusation

de colonialisme intérieur, formule qui eut son heure de

gloire dans les

réflexions tiers-mondistes des années Soixante,

repose sur des approximations

que les faits mettent en difficulté, voire, parfois, sur des

mythes purs et

simples, car retard de développement n’est pas

synonyme de situation coloniale.

Tout

d’abord,

qu’en est-il historiquement des colonisations

avérées ? Si nous nous en

tenons à l’histoire récente et

à la colonisation de l’Afrique, dans un premier

temps, l’Etat s’est souvent reposé sur

des sociétés concessionnaires, à

l’image

des compagnies des Indes au XVIIè siècle,

ou comme la

Compagnie Française de l’Afrique

Occidentale. La France est au mitan de sa mutation

industrielle, elle a donc besoin de matières

premières à un moindre coût ;

elle veut aussi écouler sa production et les

colonies présentent d’indéniables

perspectives de débouchés. En

conséquence,

les colonies pourvoyeuses de matières premières

ou de biens de première

transformation et clientes de biens d’équipement

ne feront pas l’objet de plan

de développement industriel. Si la Corse ne se

développe pas industriellement

ou même voit son décollage industriel

arrêté net, elle ne le doit pourtant pas

à une logique d’exploitation coloniale. En effet,

la France compte peu sur elle

pour lui fournir des matières premières, que le

faible rendement et la faible

production ne rendent nullement profitables, et où

l’activité de transit

douanier est combattue par la réglementation

douanière de 1818. La Corse n’est

pas davantage un débouché au sein d’un

ensemble national protectionniste, en

effet sa faible démographie ne peut constituer un

encouragement pour

l’écoulement de biens de consommation et son

développement industriel ne peut

se prévaloir de constituer un débouché

attractif pour les biens intermédiaires

et les biens d’équipement. L’autre

caractéristique des colonies est d’avoir

été

des lieux d’expulsion des indésirables, soit par

le départ forcé comme en

Algérie (1848) ou en Nouvelle-Calédonie (1871 et

la relégation des Communards),

soit par le travail forcé au bagne (Guyane). Rien de tout

cela en Corse. Enfin,

le droit colonial refuse la citoyenneté au profit

d’un statut de l’indigénat

qui comportait des obligations en nature. Ainsi,

l’indigène devait payer à

l’Etat un impôt qui, dans ces économies

non monétaires, se traduisait par des

journées de travail qui atteindront

jusqu’à six semaines dans certaines

colonies (Madagascar). Est-il besoin de préciser que les

Corses ne furent

jamais soumis à une telle réglementation,

qu’ils furent des citoyens à part

entière, qui plus est, souvent appelés

à exercer les plus hautes fonctions de

l’Etat ?

Parlons alors

de la spoliation des terres et de son corollaire, la non reconnaissance

des

droits fonciers des sociétés

colonisées, bien que sur ce point, il faudrait

être nuancé ; ainsi, en

Algérie, des biens fonciers incultes furent

souvent mis en valeur par les colons .

Mais

s’agissant de la Corse, personne ne s’est

intéressé au foncier insulaire avant

la fin des années cinquante. Et, il s’agit moins

d’une spoliation de terres

communes qui intéressaient peu, que de conditions

avantageuses qui furent

faites alors dont on suppose qu’elles auraient pu

intéresser les Corses. Quant

à la privatisation de communaux que cela suppose elle

n’est rien de plus que ce qui s’est toujours

pratiqué à travers les abus de

clôture sur le Continent ou l’extension de la

propriété arboraire en Corse,

mais cette fois à destination de plusieurs

bénéficiaires et non d’une seule

famille. En outre, ce furent surtout des terres en

déshérence ou des

propriétés

indivises qui furent visées.

Une seconde

phase de l’ère coloniale s’ouvre au

lendemain de la première guerre mondiale où

l’on découvre le sort des Africains et la faillite

des société

concessionnaires. La nouvelle politique coloniale est celle des grands

travaux

de mise en valeur et de développement des infrastructures,

à l’aide du travail

forcé, avec, en Afrique équatoriale, un

coût humain impressionnant (on parle de

20 000 morts dans les zones paludéennes),

coût si exorbitant qu’un plan

sanitaire est mis en œuvre. Cette situation, les Corses ne la

connaîtront

jamais.

Au lendemain

de la seconde guerre mondiale, les Etats s’impliquent encore

plus dans le

développement et l’effort

d’équipement dans les infrastructures,

l’éducation,

les usines de transformation. Mais la comparaison avec la Corse qui

bénéficie

également de plans de modernisation

s’arrête là. En effet, les anciennes

colonies souffrent d’un sous-développement

chronique lié aux conditions

d’échanges inégalitaires, avec une

croissance du PIB inférieure à la croissance

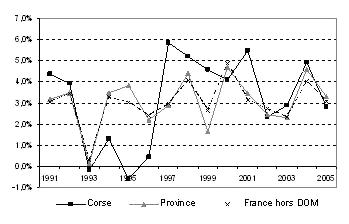

démographique. En Corse, c’est

l’inverse, la croissance démographique est due

à

l’immigration pour l’essentiel mais pour autant la

croissance de la valeur

ajoutée reste supérieure et, mis à

part les années creuses de 1993 à 1996, le PIB par tête

croît à un taux satisfaisant,

souvent supérieur à celui de la moyenne

provinciale ou même nationale.

Source :

INSEE 2005 (deux dernières années

estimées)

Quant

à la

colonisation de peuplement, certes les Arabes sont nombreux mais les

Français (les pinzuti)

sont soit des conjoints de

Corses (faut-il trancher au sein des familles ?) soit des

agents des

services publics qui ne font que passer. En outre, dans ce dernier cas,

la

corsisation des emplois publics sur l’île

relève de l’incantation que la

situation réelle rend ridicule. En effet c’est

d’ores et déjà une

réalité

tangible : les emplois publics territoriaux et hospitaliers

font la part

belle aux autochtones depuis des années et, en ce qui

concerne la fonction

publique d’Etat, la Corse est une destination

déficitaire dans tous les

tableaux de mutation des administrations.

A

titre illustratif, l’annuaire du Rectorat présente

une proportion de 75 % de

patronymes corses... Les Corses du continent veulent-ils

revenir ? Le

veulent-ils, avant la retraite ? Le veulent-ils même

après (le séjour

au village passe rarement la date de la Toussaint) ? La Corse

connaît en

ce début de siècle un taux solde naturel de 0,02

% contre 0,36 % pour la France

entière ;

les Corses ne font plus d’enfants, et si, selon les

projections de l’INSEE, en

2030, la Corse approche les 300 000 habitants ce sera par

l’effet des

migrations, et cet effet seulement. Sans cet apport

extérieur, la Corse meurt

plus sûrement encore en perdant 14 000 habitants par

rapport à la

situation d’aujourd’hui. Allons plus loin, boutons

les Français et les Arabes

dehors, les Corses du Continent viendront encore moins, certains Corses

de

l’île partiront (suivre leur conjoint

expulsés)… une Corse de retour au chiffre

du début du XIXè siècle

(150 000 habitants) ?

Pour conclure

ce chapitre, notez que le refrain qui est repris en cœur par

les insulaires, et

pas uniquement les séparatistes (s’il en existe

vraiment), est celui d’une

bonne volonté corse systématiquement contrainte

par une volonté extérieure,

particulièrement maligne, celle de la marâtre

patrie. Or pendant les vingt-cinq dernières

années, de nombreuses

structures de financement et de développement furent

créées. Mais sans réel

résultat. Tout d’abord, la Caisse de

développement agricole (CADEC), véritable

tuteur économique fit faillite et fut remplacée

en 1999 par l’Agence de

développement de la Corse (ADEC), tandis que la Caisse

régionale du Crédit,

agricole autre grand bayeur de fonds était en

difficulté. Rien

n’y fait ni s’y fait, malgré les

subventions de l’Etat

et de la Communauté européenne, les handicaps

naturels de l’île sont là :

le manque de matières premières et leur faible

rendement, un espace exploitable

restreint qui explique plus la faible densité que les

méfaits supposés de la

présence française, un relief

tourmenté (l’altitude moyenne y est plus

élevée

que dans les Alpes, avec 10 % de superficie en plaine ou moyenne

montagne).

Le carcan

d’une économie insulaire à faibles

ressources et

marché étroit favorise la concurrence

extérieure et l’a toujours favorisée

plus

que toute loi douanière.

Mais ce

n’est

pas tout ; il n’y a pas que

l’île en cause, ceux qui y habitent ont leur

part de responsabilité, en présentant tous les

symptômes de résistance

psychologiques et politiques à l’aventure de la

libre entreprise. C’est une île

dont la démographie déprimée et

vieillissante n’autorise que peu de

débouchés

sur le marché local et où la main

d’œuvre qualifiée est insuffisante. La population

active est en bonne partie composée de fonctionnaires territoriaux.

L’encadrement manque

cruellement et l’on peut s’interroger sur la

pertinence des choix pédagogiques passés

de l’Université de Corte qui cantonnait ses ouailles

dans la formation littéraire

ou juridique, laissant la technique et le commercial aux

Universités du

Continent vers qui les étudiants ambitieux

s’orientent pour ne plus revenir. Et ce

n’est pas fini ! Que dire de la réticence

à vendre

la terre héritée des parents, avec pour

conséquence un taux d’indivision

affectant 47 % du territoire, ce qui gèle des

terrains cultivables et

limite la transmission des capitaux. Précisément,

à ce manque de capitaux, s’ajoute la seule

perversité de la marâtre

patrie que je reconnais, savoir

les aides de l’État qui maintiennent un niveau de

vie artificiellement élevé et

favorisent la consommation au détriment d’une

économie productive. Une économie

d’assistés et non de colonisés,

voilà le vrai visage de la Corse.

|

C’est

une histoire de mythes et d’identité : la question

corse

qui fait souvent l’actualité

a tordu la mémoire des faits. Le tout

grâce

à la

réécriture de l’Histoire de

l’île et à la mythologisation de

la langue

|

|

Allons

plus loin déshabillons le paon pour découvrir le

poulet qui est

dessous. La Corse fut-elle le phare des Lumières ? Y-a-t-il

eu une

Corse vraiment indépendante et que voulaient les Corses sous

Paoli ?

|

|

La

Corse s’est ralliée. A-t-elle combattu ? La Corse

eut-elle un comportement

si différent des autres provinces de la

République française ? Le

ralliement fut-il facile ? A-t-elle cru se découvrir un

destin ?

|

|

La

petite île a-t-elle voulu donner des gages ? S'est-elle

imaginé un

Empire par

procuration ? Lors de l'occup', fut-elle exemplaire ? A-t-elle des

leçons

à donner ?

|

|

Une

fois l’Empire colonial effondré, que

devient la petite île ? Veut-elle s’en retourner

à son passé glorieux

mais confisqué et veut-elle enfler ses mythes pour les

vendre à l'encan ?

|

|

Les

mythes se portent bien, ils se sont même diffusés

partout. Faut-il en

rester là et faire du chantage à la Dette ? Ou

bien, au contraire,

est-il possible que l'île envisage de sortir du mythe et arrive à affronter la

réalité du monde moderne ?

|

|

|